【社労士解説】障害年金の申請手順をわかりやすく解説|必要書類と流れ

――障害年金を申請したいのですが、何から始めればいいかわかりません。――

このようなご相談を日々いただきます。

「自分の力で申請したいけれど、手続きが複雑そうで不安…」

「どの書類を揃えればいいのか全くわからない」

そんな方のために、今回は障害年金の申請手順と必要書類を、社会保険労務士がわかりやすく解説いたします。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

- ○ 障害年金とは?申請前に知っておくべき基礎知識

- ○ 障害年金申請の手順(全体の流れ)

- ○ 申請に必要な書類と入手方法

- ・診断書には、何が記載されるのか

- ○ 申請時に多いミスと注意点

- ○ 自分で申請するのは難しい?

- ○ 専門家に依頼するメリット

- ○ まとめ:お気軽にご相談ください

障害年金とは?申請前に知っておくべき基礎知識

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事が制限される方が受け取れる公的年金です。

原則として64歳未満であり、一定期間の年金保険料を納めていれば、申請が可能です。

対象となる障害は、身体的なものだけでなく、

「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患も含まれます。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに

国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」

厚生年金保険に加入していた場合には「障害厚生年金」が請求できます。

初診日にどちらの年金に加入していたかが判断基準になります。

つまり、「最初に病院へ行った日」が重要な分かれ目です。

障害年金申請の手順(全体の流れ)

申請は、主に以下の5つのステップで行われます。

① 初診日の確認

障害年金では、**いつ・どこの病院で初めて診療を受けたか(初診日)**が最も重要です。

初診日によって、「障害基礎年金」「障害厚生年金」どちらになるかが決まります。

もし複数の医療機関を受診している場合は、最初に診察を受けた病院に「受診状況等証明書」を依頼します。

② 診断書の取得

医師に「障害年金用診断書」を作成してもらいます。

通常の診断書とは異なり、日常生活の様子や就労状況など、細かな記載が求められます。

書類の内容が審査結果を大きく左右するため、障害年金に詳しい医師に依頼することが望ましいです。

③ 病歴・就労状況等申立書の作成

これは本人が作成する書類で、発症から現在までの生活の変化や働けない状況を自分の言葉で記載します。

審査官が「どれほど日常生活に支障があるか」を判断する重要な資料です。

曖昧な表現では伝わらないため、できるだけ具体的に書くことが大切です。

④ 年金事務所への提出

すべての書類が揃ったら、年金事務所または市区町村役場へ提出します。

提出後は、書類に不備がないか審査が行われます。

⑤ 審査と結果通知

申請が受理されると、通常2~3か月後に結果通知が届きます。

支給が決定すると年金証書が送られ、その1~2か月後に振り込みが行われます。

残念ながら不支給の場合は、不支給決定通知が届きますが、再審査請求も可能です。

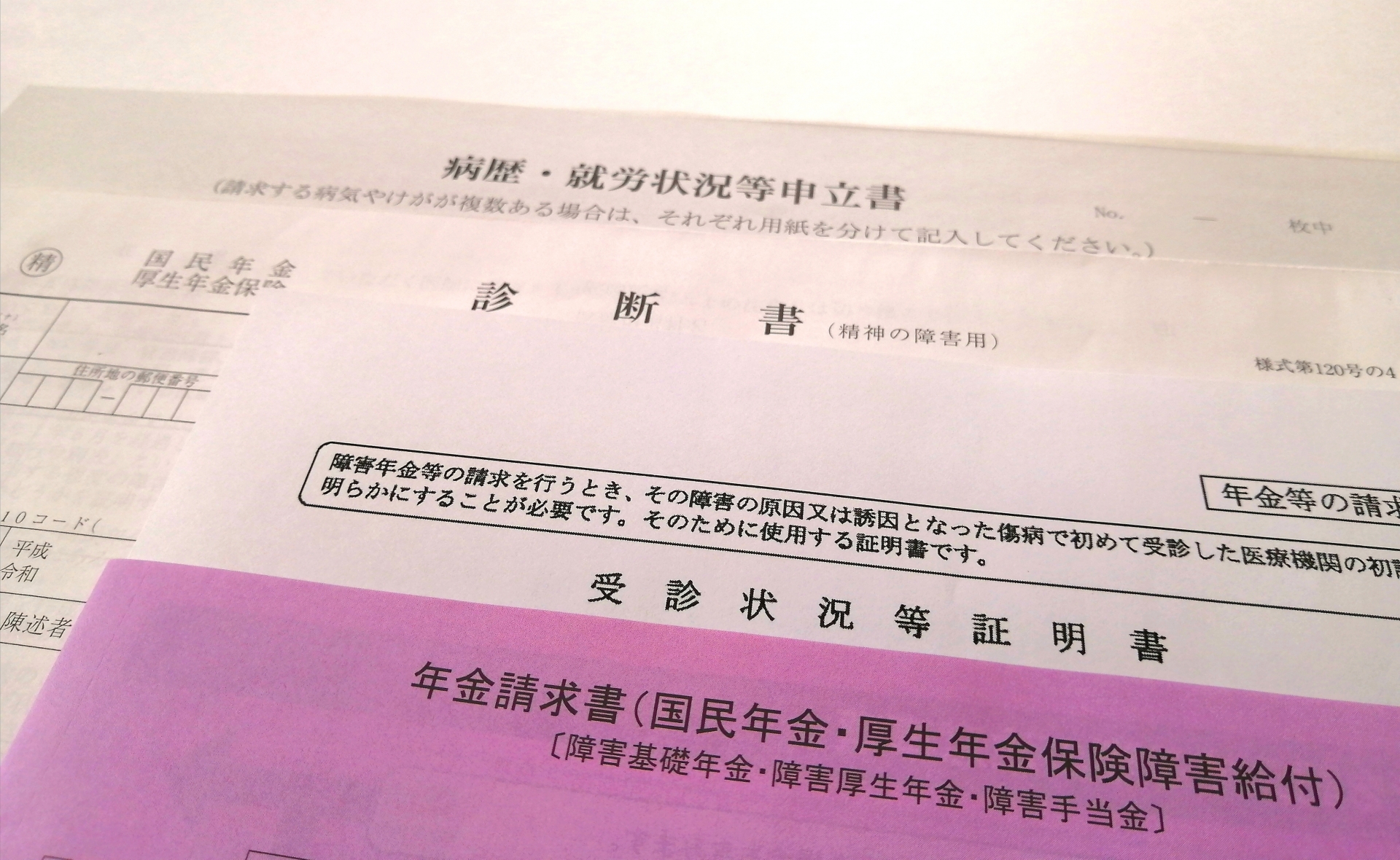

申請に必要な書類と入手方法

障害年金の申請では、以下の3種類の書類が特に重要です。

1.診断書(医師作成)

→ 病状や日常生活への影響を記載。

2.受診状況等証明書(医師作成)

→ 初診日の証明。

3.病歴・就労状況等申立書(本人作成)

→ 生活状況や経過を説明する書面。

これらの書類は、それぞれ病院や年金事務所で入手できます。

記載ミスや内容の不一致があると、不支給の原因にもなりますので注意が必要です。

診断書には、何が記載されるのか

「診断書」の記載内容は多岐にわたります。

発症から「診断書」に記載する診察日までの経緯が記載されます。

「診察日」は「現症〇年〇月〇日」という表記です。

発症から現症記載日である診察日まで、10年20年にわたることもありますし、

ADHD等の病名であれば、出生の時から診察日まで、

人生を振り返る必要があります。

診察日の時点での症状はもちろんのこと、

発育・養育歴、教育歴、職歴、日常生活能力、就労状況

を記載します。

そして、「今後の病状の見込み」という項目も重要な判断基準です。

申請時に多いミスと注意点

障害年金の審査は「書類のみ」で行われるため、内容の正確さが何より重要です。

特に以下のようなミスが多く見られます。

・初診日を誤って記載している

・医師の診断書が古く、最新の状態を反映していない

・病歴・就労状況等申立書の内容が抽象的すぎる

「伝わる書き方」を意識して作成することが大切です。

審査官は、あなたの顔を見て判断するわけではありません。

書類の中身だけで状況を理解できるようにすることが合格への近道です。

自分で申請するのは難しい?

すべての方が自分で申請できるわけではありません。

次のような場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

・通院していた病院が複数あり、初診日が特定できない

・医療機関が廃院しており、証明書を入手できない

・精神疾患などで、書類作成に強いストレスを感じる

これらは非常に多いケースであり、申請の途中で挫折してしまう方も少なくありません。

また、申請から受給可否の結果が出るまでは2~3カ月かかります。

生活が困窮しているので早めに受給したい方にとって、慣れていない書類作成で一つのミスで不支給になった場合、また再審査となり受給が遅くなります。

そのような場合も含めて、専門家に依頼するのも一つの手です。

専門家に依頼するメリット

社会保険労務士に依頼すると、次のようなサポートを受けられます。

正確な初診日の特定と証明書の手配

医師への診断書依頼のサポート

書類全体の整合性チェック

不支給時の再審査請求対応

障害年金の申請は、書類の一言一句が結果を左右します。

専門家のサポートを受けることで、「通る申請」につながる確率が高まります。

まとめ:お気軽にご相談ください

障害年金の申請は、正しい知識と丁寧な準備が必要です。

「自分でできるか不安…」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。